会議の内容を記録する「議事録」は、新人や部下にとって想像以上に負担となる作業です。

会議の議事録作成を任されたものの、

「メモが追いつかない…」

「何が重要かわからない…」

「タイピングが間に合わない…」

といった悩みを抱える新人や部下は少なくありません。

一方で、上司側も「なぜ議事録が書けないのか?」「どう指導すればいいのか?」と困っているケースも多いです。

本記事では、「議事録がうまく書けない」「部下が議事録を作れない」といった問題はなぜ起こるのか?その原因を明確にし、具体的な対策方法を「部下側の問題点」「上司側の対策」 の両面から解説します。

議事録作成を効率化する AI文字起こしツール の活用法も紹介します。

ぜひ参考にしてください。

議事録が上手い・すごいと言われる人になるためのテクニックについて解説した記事も用意しているので、議事録を任された新人・部下だという方はこちらも参考にしてください。

新人・部下が「議事録を書けない」5つの原因とは?

- 職場で使われる専門用語に対応できていない

- 重要なポイントを取捨選択できない・事前の準備ができていない

- タイピングが追いつかない

- 過去の議事録を参考にする機会が少ない

- ADHD・発達障害の特性で情報整理が苦手

まずは、議事録が書けない原因を部下側の視点で整理してみましょう。

新人・部下が「議事録を書けない」という原因には、部下による問題だけでなく、上司や社内の方に問題があるケースもあります。

以下からは、議事録を作成する際の課題点について、すぐに実践できる対策も添えつつ1つ1つ掘り下げて解説していきます。

職場で使われる専門用語に対応できていない

- 話の内容や単語を理解するだけで精一杯で、同時にメモを取る余裕がない

- 「何を記録すればよいのか」が分からず、全部書こうとしてパニックになる

- 速記ができず、キーワードだけ書くと後から意味が分からなくなる

新人・新社会の部下の場合、社内や業界だけで使われる単語やビジネス用語を理解できていない可能性が考えられます。

それらの専門用語がノイズとなり、議事録の作成を遅らせている場合、上司や社内の教育不足であるかもしれません。

耳馴染みが一切ない単語の場合は意図を理解できず、話の流れと異なる解釈をしてしまう・そもそも議事録から抜け落ちてしまう場合もあります。

もし専門性の高い業務を行う職場の場合、新人教育の際に用語リストなどを作ってあげるとお互いにスムーズに仕事を運べるようになります。

私も以前サラリーマンをしていた頃、聞き覚えのない用語に戸惑ったことが幾度とあります。

先輩が自分の時間を使って個人的に指導してくれたおかげで覚えることができましたが、それは組織としては正しいあり方だとは思いません。

閉じたコミュニティで当たり前になっている言葉は教育内容に盛り込むべきです。

重要なポイントを取捨選択できない・事前の準備ができていない

- 議題について理解できておらず、事前の準備ができていない

- 会話が飛び交う中で、どこが重要なのか判断できない

- 会議における重要度の差がわからないため、後で整理ができない

議事録を作成する際、事前に準備をしたり、会議の内容を把握してメモの先回りをしておくと効率的に作業を進められます。

終礼のような議事録の内容が事前に周知されない場合については、箇条書きで流れと結論と発言者にフォーカスしてメモをしておくと良いでしょう。

この要因については議事録を何度か作成すれば慣れてくる部分なので、テンプレートさえ用意していれば時間が解決してくれる問題だと考えられます。

タイピングが追いつかない

- 会話のスピードが速く、手書きもタイピングも間に合わない

- 「議事録は速く書かなければならない」というプレッシャーで焦る

- ブラインドタッチができず、打ち間違いを修正するうちに内容を聞き逃す

意外かもしれませんが、「学校以外でパソコンに触る機会が無かった」という新人も少なくないので、キーボードのタイピングそのものが遅い・議事録作成に使うツールの理解が浅いというケースが多々あります。

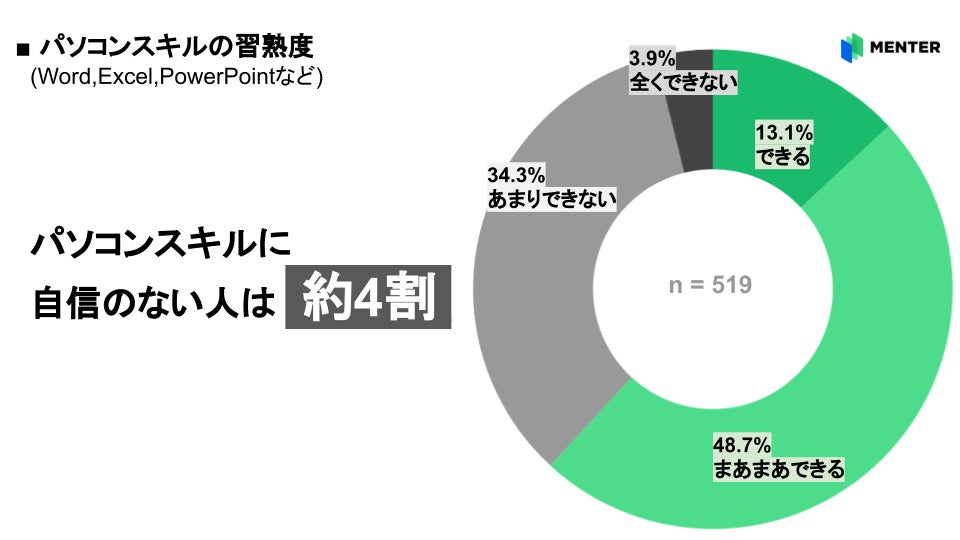

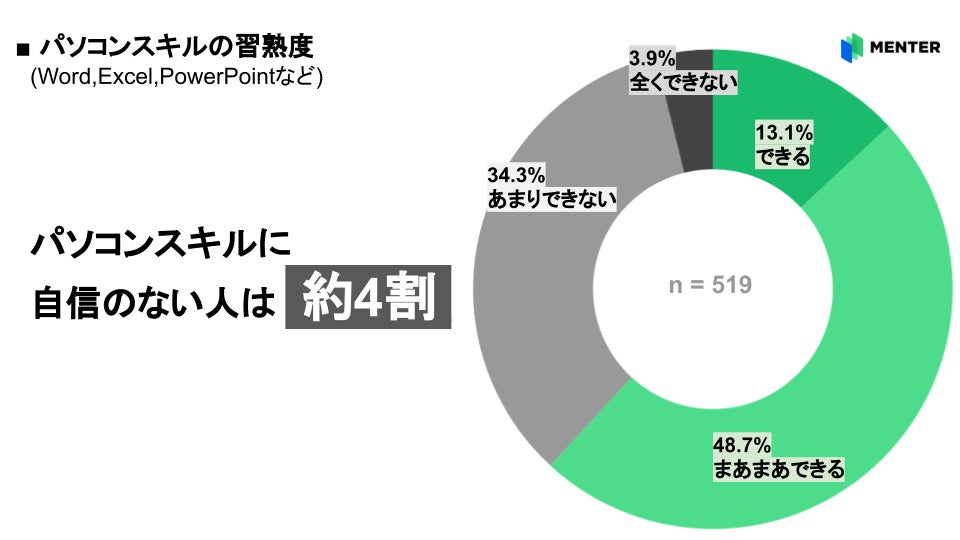

WHITE株式会社が実施した大学生519名に聞くITリテラシー調査(2023年11月)によると、WordやExcelなどのパソコンスキルに自信のない人は約4割という非常に大きな割合を占めていることが分かりました。

タイピングスキルはどんな職場でも必要になりますが、特に事務職や営業職の場合にはスキルの上達を上司がそれとなく促してあげる必要があります。

議事録のような制限時間がある業務ではなく、急ぎではないタイピングが必要な仕事を割り当てるなどでキーボードの操作に慣れさせるのも良いでしょう。

過去の議事録を参考にする機会が少ない

- 「正しい議事録の書き方」を学ぶ機会がない

- 先輩の議事録と比較する習慣がなく、改善点が分からない

- 議事録作成の目的が理解できておらず、形式だけを真似しようとする

部下が過去の議事録にアクセスできない、議事録がある場所を周知していない場合、そもそも社内の様式に適応できません。

これは社内の体質の問題なので、上司であるあなたが解決すべき問題です。

議事録の作成が今後無くなることは考えにくいため、マニュアルやテンプレートが用意されていない場合は必ず用意しましょう。

面倒かもしれませんが、議事録を作成する際に経験のある部下とツーマンセルで指導させるのも良いでしょう。

ADHD・発達障害の特性で情報整理が苦手

- 情報を整理するのが苦手で、会話の流れを見失いやすい

- 一度に複数の情報を処理するのが難しく、後から意味が分からなくなる

- タスク管理が苦手で、議事録作成を後回しにしがち

新人・部下がADHD・発達障害の特性を持っており、そもそも議事録作成に向いてない可能性も考慮しなければいけません。

議事録の作成を無理強いしても改善が難しいため、議事録の作成を他の人員に割り当てたり、雛形や事前の準備を強化したり、誰でも使える議事録作成ツールを導入するなどで対策しましょう。

また、新人・部下が病気についてカミングアウトしていない場合には非常にデリケートな問題ですが、今後のリスクケアのために上司としては早めに知っておくべきです。

以下の記事で議事録が書けないADHDの方に向けたAI文字起こしツールの活用法を紹介しているので、そちらも参考にしてください。

上司ができる!議事録が書けない新人・部下をサポートする方法

部下が議事録をうまく作れないとき、上司はどう指導すればよいのでしょうか?

以下からは効果的なサポート方法を 「指導」「環境整備」「ツール活用」 の3つの観点で解説します。

議事録の「テンプレート」を用意する

議事録の効率化に関して、最も効果的なのはテンプレートを用意しておくことです。

必ず以下の要件を満たしたテンプレートを用意し、複数の種類の議事録ができてしまわないように管理しましょう。

- 作成するツールを統一し、複数のツールを使わない(Excel、ドキュメントなど固定化する)

- 保管場所、命名規則を決めて異なるパターンが出ないようにする

- 決定事項・課題などの項目を事前に設定できるようにする

- 必要に応じてマニュアルと完成見本も別途用意しておく

ありがちなミスとして、議事録の保管場所が複数できてしまっていたり、ファイル名を【最新】【2026年最新】【7月更新】などのように別名保存してしまって複数作成してしまうパターンがあります。

それらのミスが無いよう、原本と現行のファイルは分けるなどして、誰が見てもどのテンプレートを使えば良いか分かるような整理を心がけましょう。

以下は私が作成したテンプレートの例です。

コピペして改変するなど活用してみてください。

■会議名 (ここに会議名を記入。例:2026年度 第1回 営業戦略会議) ■開催日時 (例:2026年3月10日(月)10:00〜11:30) ■開催場所 (例:第3会議室 または Zoomなどのオンラインツール名) ■参加者 (例:営業部 田中課長、佐藤主任、山田、伊藤、新人 中村) ■議事録作成者 (ここに議事録作成者の名前を記入) ■議題 (議題1の内容を簡潔に記入。例:新商品の販売戦略について) (議題2の内容を簡潔に記入。例:来期の予算計画について) (議題3の内容を簡潔に記入。例:営業活動の課題と改善策) ■議題別の話し合い内容と決定事項 【議題1:新商品の販売戦略について】 ・(話し合われたポイント、意見などを箇条書きで簡潔に記入) ・(決定した内容を記入。例:「2026年4月1日から新商品のキャンペーンを開始」など) 【議題2:来期の予算計画について】 ・(議論された内容を簡潔に箇条書き) ・(決定事項を記入。例:「予算は昨年対比120%を目標に設定」など) 【議題3:営業活動の課題と改善策】 ・(課題となった点を記入) ・(改善策や決定事項を具体的に記入。例:「営業トークのマニュアルを作成し共有する」など) ■次回までの宿題・課題(ToDoリスト) ・(担当者名) → (内容と期限を記入) ・(担当者名) → (内容と期限を記入) ・(担当者名) → (内容と期限を記入) 例) ・山田さん → 営業トークマニュアルの草案を3月17日までに作成 ・伊藤さん → 新商品のキャンペーン企画書を3月20日までに提出 ■備考・その他 (会議内で話題になった注意点や、共有すべき情報、特記事項などを記入) 例:次回会議は3月25日(水)10:00〜予定。

重要なポイントだけ記録するよう指導

- 発言を全てをメモする必要はないことを伝える

- 「何が決まったのか?」「誰がいつまでに何をするのか?」など5W1Hを意識して書くようにさせる

- ポイントを抑えるあまり決定事項だけにならないよう注意させる

議事録の経験が浅い場合、発言をすべて聞き取ろう・書き起こそうとして、重要な情報にフォーカスしきれていないというのがありがちな失敗談です。

5W1Hの「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(だれが)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」を含めた情報になるように指導しましょう。

また、「時系列」や「代案」についても把握できると議事録として完成度の高いものになります。これらを含んだテンプレートを作っておけば更に良い結果が得られるでしょう。

この点については完成度の高い議事録の見本があると新人でも理解がしやすくなるため、過去の議事録でも良いので用意しておくと安心です。

ビジネスの基礎ですが、「5W1H」について教えてみると効果的かもしれません。

逆に上司であるあなたが「5W1H」を意識できていない場合、勉強してみる良い機会だと考えましょう。

録音+文字起こしツールを導入する

- リアルタイム文字起こし で、メモを取る時間を大幅に削減

- 後から見返せる ため、聞き逃しがあっても安心

- 仕事の負担・ミス・ストレスを減らせる

そもそも会議を録音できる環境を導入しておけば、新人でもミスに怯えずに議事録を作成できるようになります。

一般的なボイスレコーダーやパソコンの録音機能でも構いませんが、昨今は音声データから文字起こしをしてくれるAIの存在があります。

議事録の作成はもちろん、会議中に出てきた予定すらもタスクを作成するなどが可能になるため、単なる議事録作成以上の効率化を望む方にはピッタリです。

次項で会議の際におすすめなAI文字起こしツールをオフライン・オンライン向けにそれぞれ紹介していきます。

AI文字起こしツールを活用すれば議事録作成の負担が劇的に軽減!

最後に、議事録作成をサポートする AI文字起こしツール「Plaud Note」と「Notta」 を紹介します。

Plaud Note(対面会議・録音向け)

- スマホと連携し、オフラインでも録音&文字起こしが可能

- AI要約機能があり、会議後に議事録のポイントだけを簡単に確認できる

- 小型&軽量で持ち運びが便利、どこでも使える

- 音声・文字起こしデータの出力が可能

- バッテリーは2時間のフル充電で約30時間連続利用

対面での会議が多い職業や、インターネット上での会議を行わない業務形態の方は、AI搭載ボイスレコーダーの「Plaud Note」がおすすめです。

議事録の作成機能はもちろん、要約機能やマインドマップの作成機能・議事録向けの豊富なテンプレートも備えています。

価格については高価ですが、これ1台で議事録の作成が自動化できる点を考慮すればコストパーフォーマンスは高いと筆者は考えています。

Plaud Noteの料金設定はこちら!

Plaud Noteの月額料金とプラン内容

- スタータープラン:本体に付属して無料で利用可能・毎月300分の文字起こし

- プロプラン:年額12,000円で加入可能・毎月1,200分の文字起こし

- 無制限プラン:年額40,000円で加入可能・文字起こしの分数制限なし

- 6000分文字起こしパッケージ:8,000円で買い切り・各プランの毎月分の残量が消費後にアクティベート

| 製品名 | 通常価格 | セール価格 |

|---|---|---|

| Plaud Note本体& スタータープランセット | 27,500円 | – |

| Plaud Note本体& 年間プロプランセット | 55,500円 | 39,500円 |

| 6000分文字起こしパッケージ | 13,000円 | 8,000円 |

| 600分文字起こしパッケージ | 2,500円 | 1,500円 |

| PLAUD AI年間プロプラン | 28,000円 | 12,000円 |

| PLAUD AI年間無制限プラン | 40,000円 | – |

より詳しくPlaud Noteについて知りたい方は、以下のPlaud Noteの評判と、PLAUD NotePinの違いとは?をチェックしてみてください。

Notta(オンライン会議向け)

オンラインでの会議が多い職種の方には、WEB上で使える「Notta」がおすすめです。

Nottaは各種オンラインミーティング用のアプリやスケジュールアプリとの連携機能があり、事前に設定しておけば自動的に文字起こしを開始できる点でおすすめです。

音声データも録音できるため、文字起こしデータが間違っている際にも修正が簡単です。

フリープラン・プレミアムプラン・ビジネスプランの3つがあり、以下のように価格によって機能に違いがあります。

| 利用できる機能 | フリープラン | プレミアムプラン | ビジネスプラン |

|---|---|---|---|

| 月額料金 | 無料 | 月間1,980円 | 月間4,180円 |

| 年間プラン | 無料 | 14,220円(月間1,185円) | 30,096円(月間2,508円) |

| 文字起こし時間 | 120 分 / 月 | 1,800 分 / 月 | 文字起こし時間無制限 |

| 1回あたりの連続使用時間 | 1回につき3分 | 1回につき90分 | 1回につき5時間 |

| ファイルのインポート | 50個まで | 月間100個まで | 月間200個まで |

| AI要約の回数 | 月間10回まで | 月間30回まで | 月間50回まで |

| 限定機能 | 文字起こし 話者識別 | 文字起こしのダウンロード テキストの翻訳 単語登録 | 録画機能 セキュリティ管理 利用状況レポート |

プランによって1回の文字起こし時間と、月間の文字起こし時間が変わるため、自分の業務に合ったプランを選びましょう。

また、Nottaはフリープランが用意されているので、まずはフリープランから始めてみましょう。

Nottaでは有料プランの3日間無料体験も可能です。

更にチュートリアルの完了で割引クーポンも配布しています。

以下の記事でNottaの料金について詳しく紹介しているので、そちらもチェックしてみましょう。

3日間の有料プラン無料体験も可能!

まとめ 議事録が書けない新人・部下をサポートするには?

- 「議事録が書けない」原因は、部下のスキル不足だけではない

- 上司が適切な指導・ツールを用意すれば、議事録作成の負担は大幅に軽減できる

- テンプレートやマニュアルは絶対に上司が用意すべき

- より効率化を目指すならAI文字起こしツールの導入もおすすめ

新人・部下が議事録を書けないという場合、まずは職場の環境に目を向けてみることが重要です。

テンプレートは用意できているのか?教育不足ではないか?といった点にフォーカスし、マニュアルさえあれば誰でも議事録を作れる環境にすれば今後も議事録について悩むことが無くなります。

従来のやり方を引きずっていては効率化はありえません。

教育・テンプレート・マニュアルの3点は必ず抑えておきましょう。

一方で病気による得手不得手がある可能性も考慮しなければならず、もちろん病気を持っていない場合でも個人のスキルによっては議事録の作成を苦手とする場合があります。

その際には議事録や会議そのものを効率化するため、AI文字起こしツールを導入してみるのも賢い解決方法の1つだと私は考えています。

今回紹介したAI文字起こしツールの「Plaud Note」「Notta」のみならず、Zoomであればデフォルトで文字起こし機能を備えているので、議事録作成はAIに頼る時代が来ているかもしれませんね。

- Plaud公式LINE友達登録で本体価格10%OFFクーポンが貰える!

- 「Plaud Note」「Plaud Note Pin」がいつでも2750円割引

- 各種プラン(年額)の10%OFFクーポンも配布中

- 新型モデル「Plaud Note Pro」の販売が2025年10月14日より開始!

- 従来モデルより集音性や音質が向上したハイスペックモデル

- 今から買うなら通常モデルよりもおすすめ!

PLAUD公式サイトからセールや公式LINEへアクセスできます!

※セールの詳細な情報・最新のクーポンはPLAUD公式サイト・公式LINEからご確認ください。